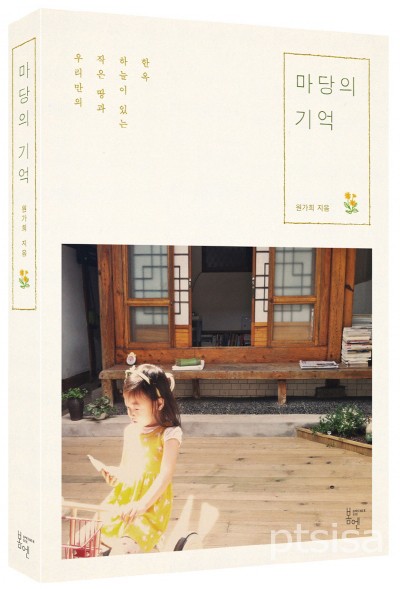

원가희 지음 / 봄엔 출판

평택시립도서관

요즘 아이들에게 ‘집’을 그려보라고 하면 네모난 상자 안에 네모난 창이 있는 그림을 그린다고 한다. 우리 가족만의 보금자리인 집의 모양은 모든 아이들에겐 그저 똑같은 네모상자이다. 마당이 없는, 아파트에서의 생활이 당연시 된 게 언제부터였을까?

이 책은 마당 있는 집에서의 일상 하나하나를 소중히 여기고 따뜻하게 기록한다. 그리고 읽는 이로 하여금 어릴 적 ‘마당 있던 집’에서 가족들과 보냈던 기억들을 하나둘 끄집어 내 준다.

어릴 적 마당 있는 집에서 살았을 때였다. 보일러가 고장 나서 온수가 나오지 않아 물을 한 솥 끓여놓고 며칠 동안 아껴 쓰던 적이 있다. 아빠가 먼저 쓰고 다음으로 엄마가 쓰고, 오빠가 쓰고 남은 마지막 따뜻한 물은 오로지 내 것이었다. 그것은 소소하지만 나에게 큰 기쁨이었다. 우리 집은 오로지 우리 가족만을 위한 공간이었으며 가족들이 책임지고 보살펴야 하는 존재였다. 가족들은 직접 집을 고치고 시멘트와 페인트를 칠하며 고치는 동안의 불편함을 감수한다. 그러면 그 기억은 오랫동안 사라지지 않는 추억이 된다.

‘집’은 건물만을 말하지 않는다. 집의 분위기를 나타내기도 하고 가족을 뜻하기도 한다. 저자의 말을 빌리자면 마당 없는 집, 즉 ‘아파트’는 제일 안전한 상자이다. 많은 사람들이 안전하고 편리한 아파트에 살고 싶어 하며 현대 사회에 맞게 만들어진 좋은 주거시설 형태이다. 하지만 편리한 만큼 만들 수 있는 추억이 한정돼 버린 건 아닐까? 현대의 삶을 되돌아보게 한다.

마루문을 열면 작은 땅이 있다는 것, 그 땅 위로 하늘이 있다는 것은 큰 기쁨이다. 마당에 깊이 파인 웅덩이, 마당 위 네모난 하늘, 마당의 자갈사이에서 핀 민들레까지 다 우리 재산이 되는 것 같다. 또한 마당은 아이에게 최고의 놀이터가 되기도 한다. 여름엔 마당이 나만의 수영장이 되고, 겨울엔 마당이 나만의 눈썰매장이 된다. 어릴 적 가족끼리 마당에 나란히 누워 밤하늘의 별을 봤던 기억이 떠올랐다. 집 한 가운데에서 하늘을 볼 수 있었다는 것이 지금 생각해보면 정말 최고의 경험이었던 것 같다.

“여름 여름 여름, 가을 가을 가을, 겨울 겨울 겨울 그리고 봄 봄 봄. 마주하고 있을 땐 온통 계절 이야기뿐이죠”

마당에 내려앉은 봄, 여름, 가을, 겨울에 대해서 풍성한 이야깃거리가 생긴다. 마당에 핀 꽃, 나무에 붙은 매미, 떨어지는 낙엽, 장독대 위에 모자처럼 내려앉은 눈... 아마도 다른 가족보다 계절에 대한 이름을 많이 부를 것이다. 평범한 햇볕, 비, 눈이 마당에서는 선물이 된다. 이번 계절은 또 얼마나 아름다울까 기대해 본다.