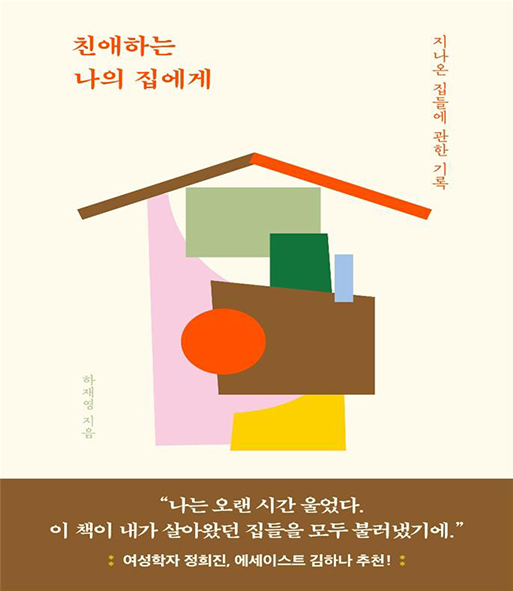

하재영/라이프앤페이지

| ||

| ▲ 김숙연 사서 평택시립 장당도서관 | ||

사람은 누구나 자신만의 공간과 시간이 필요하다. 생활패턴에 따라 출퇴근, 직장업무, 가사노동의 반복이어서 ‘집’에 머무는 시간이 짧게 느껴지기는 한다. 그러나 코로나19 장기화로 주말 여가도 제한이 많다보니‘집’이라는 공간이 나에게 어떤 의미여야 하는지 다시 생각해 보게 된다. 프라이빗 존(private zone)이 가능할 만큼 넓지만 아늑하고, 나의 취향으로 꾸며진 공간이라면 더할 나위 없이 좋겠다. 집은 가족과 함께 생활하는 곳이지만 나만의 공간에서, 나만의 시간을 보낼 수 있어야 한다. 작가는 어린 시절 유년기의 집, 청춘의 시절에 보낸 불완전한 집, 평생을 함께 하고 싶은 배우자를 만나 결혼하면서 스스로의 의지로 완성해낸 집을 거쳐 온 자신의 이야기를 담담하게 풀어내고 있다.

“집은 우리에게 같은 장소가 아니었다. 누군가에게 집이 쉼터이기 위해 다른 누군가에게 집은 일터가 되었다. 보수도, 출퇴근도, 휴일도 없이 매일 똑같은 일을 반복하는 가사 노동의 현장. 엄마는 운전을 배우고 싶어 했고 같은 지역에 사는 친언니를 만나러 가고 싶어 했지만 할아버지 할머니는 웬만해선 며느리의 외출을 허락하지 않았다. ‘집처럼 편하다’는 관용구대로 일과가 끝난 뒤 돌아가는 휴식의 공간을 집이라 한다면 엄마에게 집은 집이 아니었다. 그러나 다른 가족에게 집이 집이기 위해 엄마는 집을 비워선 안 되었다.” (p.26)

내가 어렸을 적만 해도 3세대가 대가족을 이루고 같이 사는 집이 많았는데 이 책을 읽으면서 그 시절이 떠올랐다. 친정엄마의 묵묵한 가사노동의 대가로 우리가 마음껏 뛰어 놀고 학교 다니고 했던 것 같다. 아파트가 거의 없고 단독주택 마을이 대부분이었는데 흙먼지를 뒤집어쓰고 땀 흘리며 넓은 베란다 청소까지 하시던 친정엄마 생각에 뭉클하다.

“가난은 서로에게 다른 얼굴을 하고 있었다. 누군가에게 가난은 월세 30만 원짜리 자취방이지만 누군가에게 가난은 포클레인이 밀어버릴 쪽방이었다. 누군가에게 가난은 자기만의 방을 가지지 못한 것이지만 누군가에게 가난은 거리로 내몰린 노숙인의 삶이었다. 가난을 가늠하는 일은 자신의 과거든 타인의 현재든 비교 대상이 필요했다. 마포의 30평대 아파트에 혼자 살고 친구의 집을 다녀온 날, 나는 가난했다. 원룸에서 불과 몇 정거장 떨어진 난곡의 쪽방을 목도한 날, 나는 가난하지 않았다.”(p.58)

보편의 진리로 삶의 가치를 경제적 부(富)에 두지 말라 하지만 매일 접하는 언론은 우리를 ‘돈! 돈! 돈!’ 하도록 부추긴다. 천차만별의 부동산 가격에 상대적 박탈감을 느끼지만 더 나은 환경에서 살고 싶은 마음은 변하지 않는다. 어디에 사는지가 곧 그 사람의 지위를 말해주는 것 같아서 씁쓸하다. 그렇지만 더 나은 미래를 맞이하기 위해 하루하루 고군분투하는 우리 자신을 위로하고 내가 머무는 집이 평안한 곳이 되도록 노력하자.

집을 가지고 그 집을 잃고 이후로도 오랫동안 많은 것을 잃어야 했던 그 세월은 무엇이었을까? 북성로 집이나 명문빌라처럼 가족들이 완전하게 우리 집이라 여겼던 집들뿐 아니라, 이후에 살았던 초라하고 볼품없는 집들조차 아빠는 소중히 대했다. 생명체처럼 우리와 함께 하는 존재로서, 어디든 우리 집이 되었을 때 아빠는 바로 거기에서 다시 시작했다. 지금 내가 여기에서 내 삶의 새로운 시절을 시작하는 것처럼. 더 나은 삶을 살기를, 더 멀리 가기를 꿈꾸는 것처럼.”(p.197)