평택의 빛나는 문학인,

너무 일찍 별이 된 시인 박석수

1년 8개월에 걸친 요양생활 후

다시 상경한 그는

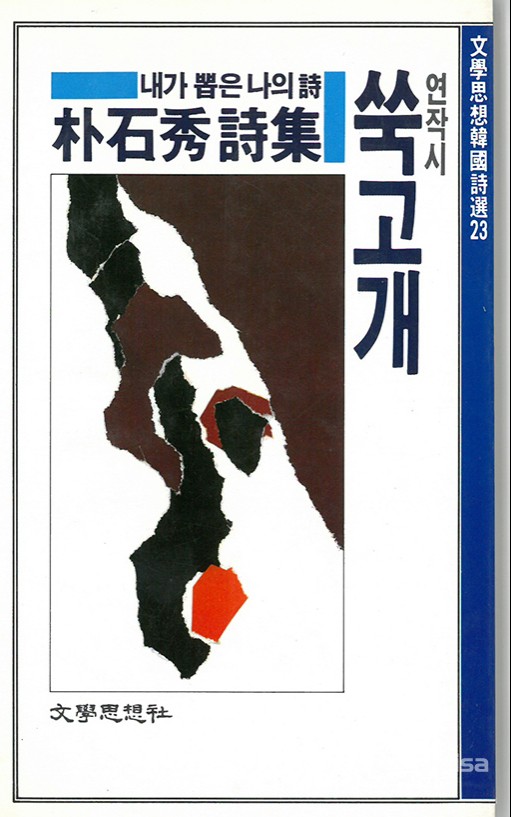

1987년 세 번째 시집인

<쑥고개>를 출간하고

<우렁이와 거머리> 등

여러 편의 소설을 발표하며

문단의 주목을 받았다.

그러나 상경한지 2년 만에 뇌종양으로

다시 쓰러져 입원하게 되고

결국 1996년 세상을 떠났다.

그의 죽음은

<경향신문> 부고란에 실렸다.

평택출신 박석수 시인이 타계한지도 어느새 20여년이 되어간다. 누구보다 시를 사랑하고 평택을 사랑한 요절 시인 박석수, <평택시사신문>은 이번호부터 4회에 걸쳐 본지 임봄 취재부장과 생전에 박석수 시인과 귀한 인연을 이었던 김추인 시인의 입을 통해 문학세계를 빛낸 시인의 삶과 문학을 재조명해 독자와의 소중한 시간을 갖고자 한다. 본고는 우대식 시인의 앞선 연구 자료가 토대가 됐음을 밝혀둔다 - 편집자 주 -

② ‘쑥고개’, 고향의 아픔을 품다

■ 박석수, 뇌종양으로 세상을 등지다

1985년 잡지사 생활을 하던 그는 돌연 쓰러져 충남 당진으로 요양을 떠난다. 1년 8개월에 걸친 요양생활 후 다시 상경한 그는 1987년 세 번째 시집인 <쑥고개>를 출간하고 <우렁이와 거머리> 등 여러 편의 소설을 발표하며 문단의 주목을 받았다. 그러나 상경한지 2년 만에 뇌종양으로 다시 쓰러져 입원하게 되고 결국 1996년 세상을 떠났다. 그의 죽음은 <경향신문> 부고란에 실렸다.

박석수 시인은 현재 용인 천주교 공원묘지에 안장돼 있다. 그의 아내는 박석수가 타계한 지 6개월 만에 남편의 뒤를 따라 세상을 등졌다. 박석수 시인의 오랜 친구인 조순조 화백은 젊은 날의 친구인 박석수 시인에 대해 기억들을 떠올린다. 신춘문예 당선 직후 ‘술래의 꿈’을 서각해 줄 것을 부탁해 나왕에 폭 30cm, 길이 100cm 크기의 시 서각을 해주었다고 기억했다. 당시 고희원 씨와 함께 삼인이 절친하게 지냈으며 1972~1973년 경 삼보데파트 앞 삼보 닭갈비집에서 막걸리를 마시며 무신론 논쟁을 하던 이야기를 떠올렸다. 조순조 화백은 유신론을, 박석수 시인은 무신론을 외치다 끝내 술로 태백이 되었던 이야기도 나왔다.

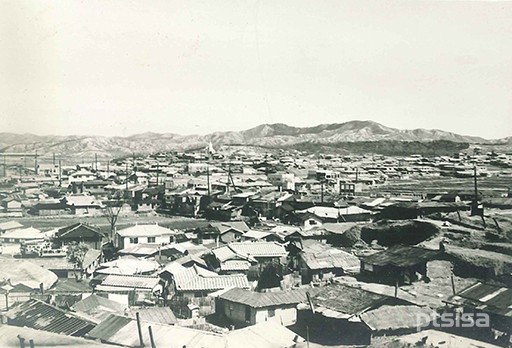

고향 쑥고개를 사랑했던 박석수의 시를 읽다 보면 가슴 아픈 역사를 지닌 쑥고개의 풍경들이 그대로 눈앞에 펼쳐져 평택이 가진 문학의 깊이를 다시 한 번 되새기게 된다.

■ 쑥고개 시인의 고향생각

하북냇가-쑥고개 40

고향에 가면

보고 싶은 것도

듣고 싶은 것도

먹고 싶은 것도

모두 미국화 된

고향에 가면,

이제는 하북 냇가까지

그들의 정액이 흐르고 있네

석수

너 몸 많이 약해졌다는

소문 들리던데

오늘 이왕 내려온 김에

내일은 아예 개 한 마리 잡아서

우리 모두

하북 냇가로 놀라가자는

전과 4범 인분차 운전수

유재규 동무 말 들으면서

까닭모를 눈물 흘리네

노을-쑥고개 4

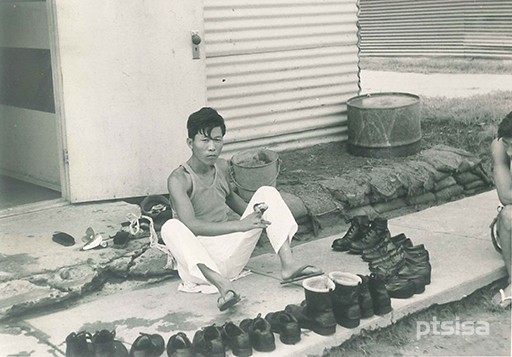

마을은 철조망 속 휘파람

소리 일찍 저물고

저문 들녘의 무거운 정적 속에서

구중의 땅 밑을 헤매던

누이의 눈물은 피가 되었다

왕복 엽서처럼 구겨질 대로 구겨진

누이의 눈물은 피가 되었다.

철수하는 미군의 가슴이나

태평양이나 아메리카로도

닦여지지 않는

누이의 눈물은 피가 되었다.

십자가에 못박힌 한반도의

가장 참혹한 노을이 되었다.

촛불-쑥고개 7

우리 동네 하늘은 항시

함박눈을 펑펑 쏟아줄지도 모를

그런 표정으로 어둠만을 짓씹고 있었다.

알파벳이 수없이 섞여 씌어진

거리의 간판과 가로의 불안한 냄새.

그 냄새뿐인 누이들의 철길.

현란한 인공의 불빛이

침울한 어둠을 몽땅 실어다

기지촌 4번지 혹은 18번지 골목에다

몇 짐이고 부려 놓으면

나의 하늘은 밤새워 그 어둠을 짓씹고

오늘도 끝내 눈은 내리지 않았다.

아, 성급한 아이들은 눈을 훔치러

북극으로 북극으로 달려만 가고,

나는 남아 있었다.

밤마다 내 영혼을 곤두박질시키며

나는 남아 있었다.

남아서 불타고 있었다.

‘술래의 잠’ 부분

1.

일곱 살의 골목에는 야도를 찍어내는

두려움이 와아 와아 햇살처럼 쏟아지고

스무살 以後의 都市는 대패날이 되어

나를 문지르고 있었다.

귓속을 웅웅대는 憂愁의 빛깔을 끌어내

내가 完全한 자유를 깁고 있을 때,

내 生涯는 蘭이와 눈맞추고

무궁화꽃이피었습니다무궁화꽃이피었습니다무궁화

꽃이……

찾는다-

幻覺의 다리(橋)에 물구나무선 나의 일곱 살,

호주머니에서 쏟아지는 천진한 기침을

숨었던 이마들은 辨明하고

나는 자꾸 목이 말랐다.

2

渴症을 뜯는 기억의 바다

더듬거리는 스무 살을 소리치다가 치다가

찢어진 냄새여, 숨찬 야도여.

빌딩 사이에서 彷徨하는

內界의 노오란 잠은

험준한 산맥을 넘어온 밤바람을 만난다.

만나는 손바닥.

握手의 안에서 눈뜨는

가롯 유다의 야도 소리.

스무 살 진한 내 感性의 바다를

햇살처럼 헤엄쳐 가는

물고기의 魂이여,

視野에서 흔들리는 노래여,

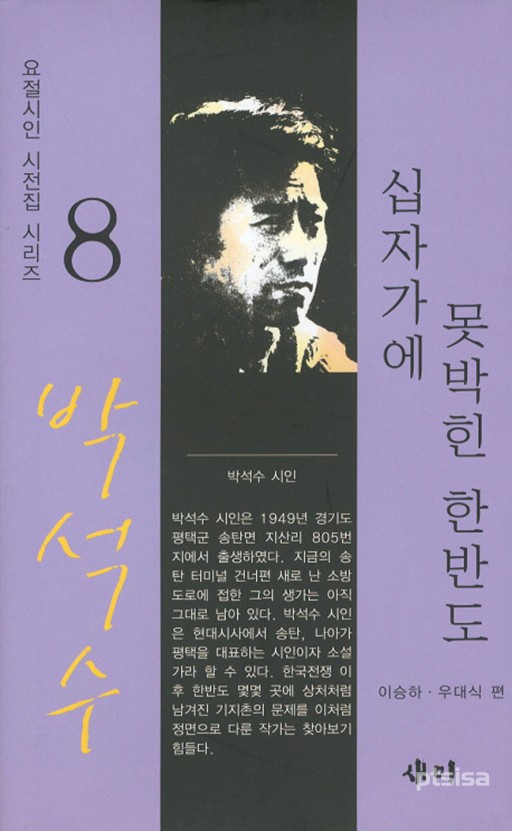

■ 박석수 시인 재조명 활발

평택의 문학인에 관한 조명이 전무한 상황에서 평택 출신의 우대식 시인은 전국의 요절시인들을 다룬 책 <시에 죽고, 시에 살다> <요절시선> 등에서 평택의 시인 박석수를 조명하고 있다. 이 글 역시 그의 선행조사를 토대로 이뤄졌다. 늦긴 했지만 그래도 평택의 문학인이 조명됐다는 것은 참 다행스런 일이다.

같은 평택출신으로 평택 안정리 기지촌 부근에서 성장해 기지촌과 관련된 시를 쓴 박후기 시인은 박석수를 회고하는 글에서 이렇게 말한다.

“요절한 생은 사연이 길 수밖에. 47세의 나이로 요절한 박석수. 이태원·동두천과 함께 분단 이후 기지촌의 상징이 되어버린 평택(송탄) 쑥고개에 살던 시인(소설가). 나 또한 쑥고개 근처에 살며 기지촌 정서를 느끼며 자라긴 했지만, 박석수처럼 온몸으로 시를 밀고 가진 못한다. 앞으로도, 그 누구도 박석수처럼 시를 쓰진 못할 것이다. 어제는 병이 점점 깊어간다는 시인과 통화한 후 취해서 울고 싶어졌다. 어쩌자고 박석수의 시를 꺼내 읽으며 울었던 것일까. 지난한 생이여, ‘자기를 감금하는 누에의 작업이여!’”

--------------------------------------------------------------------------------

■ 박석수 시인

1949년 경기도 평택군 송탄면 지산리 출생. 1970년 수원북중을 거쳐 삼일상고 졸업. 1971년 <대한일보> 신춘문예에 <술래의 잠> 당선. 1976년 제1시집 <술래의 노래> (시문학사) 간행. 1979년 변두리 잡지사를 전전하다 <여원>에 입사, <직장인> 편집장 역임. 1981년 <월간문학> 신인상 소설 당선. 1983년 제2시집 <방화> (평민사) 간행. 1987년 제3시집 <쑥고개> (문학사상사) 간행. 1996년 뇌졸중으로 투병하다 별세. 용인 천주교 공원묘지에 안장. 생전에 <철조망 속 휘파람>, <차표 한 장> 등 소설집을 펴냄.

■ 임봄 시인

1970년 평택 출생, 고려대학교 대학원에서 문학 석사, 현재 고려대학교 대학원 문예창작 박사과정 재학, 2009년 계간 <애지>로 시 등단, 2013년 계간 <시와사상>으로 평론 등단, 한국작가회의 회원, 경기 민예총 회원, 현재 시 전문 웹진 <시인광장> 편집장, <평택시사신문> 취재부장, 시집 <백색어사전>, 평택지역 역사문화서 <평택의 토종>, 논문집 <송찬호 시의 이미지 연구>가 있다.