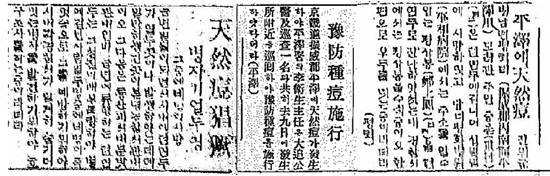

1923년 1월 14일

일본인 중촌 사망·조선인 환자 정상봉은 찾는 중

평택경찰서, 공의와 순사 파견해 종두 예방 나서

“진위군 병남면 평택리(振威郡 丙南面 平澤里) 모 여관 주인 중촌(重村, 42)은 천연두에 걸리어 십일일에 사망하였고 당지 평화병원(平和病院)에서는 주소를 알 수 없는 정상봉(鄭上鳳, 44)을 천연두로 진단하였는데 경찰서에서는 정상봉을 수색 중이요, 한편으로 우두를 맞는 중이라더라”(《동아일보》 1923년 1월 14일자)

천연두라는 말은 ‘천연적 즉 자연적으로 걸리는 두창’이라는 뜻으로 일본식 표현이다. 일제강점기를 거치면서 표준어처럼 굳어졌다. 원래는 ‘두창’ 또는 ‘두진’이라 하였고, 민간에서는 ‘마마’라고 불렸다. 마마라는 뜻은 왕족에게 붙이는 극존칭인데, 민간에서 마마라고 불린 것은 천연두에 걸리면 사망할 확률이 높고 불가항력적인 질병이기 때문에 신처럼 숭배하고 존경을 표해서 돌려보내야 할 대상이라고 생각했던 것이다. 그래서 천연두에 걸리면 ‘마마신’을 달래기 위해 굿을 하기도 했다.

두창·두진은 콩알처럼 부풀어 오르는 병이라는 뜻으로 원래는 중국의 고대사회에서 사용한 말이다. 이외에도 천연두는 ‘마진’, ‘백세창’, ‘이진’ 등으로도 불렸다. 한 번 걸리면 그 흉터가 남아 ‘곰보’라고 불리기도 했다. 19세기 말 지석영에 의해 우두법이 시행됨에 따라 치료법이 확대되기 시작했다. 그럼에도 불구하고 오랫동안 많은 생명을 앗아갔다. 1951년에는 전국적으로 4만 명이 천연두로 희생됐다고 한다.

1923년은 연초부터 천연두가 널리 유포됐다. 서울에서만 용산 등 12곳에서 발생할 정도로 유행했다. 천연두가 발행하면 우선 경찰서에서 환자를 찾아냈고, 환자를 숨겨줄 경우 엄하게 처벌했다.

평택에서도 천연두가 발생해 일본인 중촌(重村)이 목숨을 잃었고, 조선인 환자 정상봉을 찾기 위해 경찰이 동원됐다. 이처럼 평택에서 천연두가 발생하자 평택경찰서 이 모(李某) 위생주임이 일본인 공의(公醫·공공기관에서 의료시책이 필요해 환자 진료와 방역·환경위생 개선을 담당한 의사) 대추(大追)와 순사 1명을 파견해 천연두가 발생한 지역과 인근을 순회하면서 종두를 예방하는 역할을 했다.